人工透析室のご案内 よくある質問

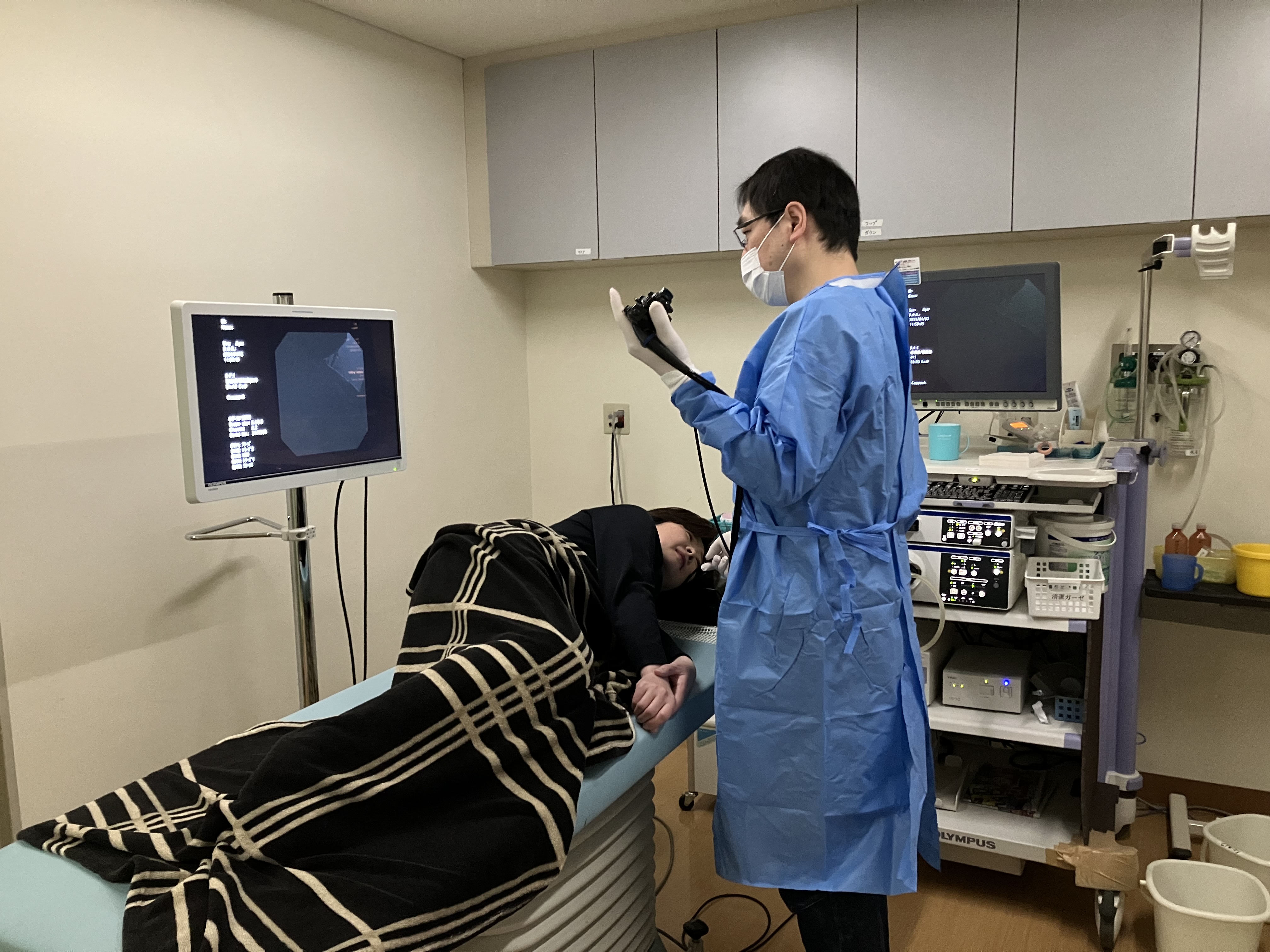

中谷病院の透析室の特徴

Q.特徴はどんなところですか?

もともとは長期療養が必要な高齢者の透析患者さんの為に地域に貢献出来るよう平成13年6月から開設されました。 でも今は7割が外来患者さんです。元気な患者さんにはよく食べてよく抜く除去率重視の透析をして寝たきりの高齢者の患者さんには無理をしないマイルドな除去率よりも臨床重視の透析をしています。とにかく“しんどいとうせき”は控えています。 デイケアに通いながら透析をしている患者さん、外来通院をしていて入院が必要になり、当院に入院して透析する患者さん、当院で入院透析していて合併症等で対応可能な他施設へ紹介となる患者さん等そのケースに合わせて様々な対応をしています。

Q.患者さんとスタッフ〜はどんな雰囲気ですか?

ベッド数16床で透析室の狭い空間で患者さんもスタッフも「おはよう!」の挨拶から「お疲れ様でした!」の挨拶までアットホームな雰囲気でニュース、病気のことや悩み事、趣味の話等、朝からいろいろな話をしています。 スタッフも逆に患者さんからいろいろ人生に役立つようなお話を聞かせていただいて勉強になっています。中谷病院のスタッフはみんな白衣を着ていません、それは患者さんとの境を無くすという意味でそうなっています。やわらかい雰囲気がしますよ。

Q.穿刺は誰がしていますか?

看護師と臨床工学技士が毎日しています。

ペンレス(貼付用局所麻酔剤)を2時間前に貼っていただいてベテランスタッフが対応するので安心してください。(教育中スタッフが伺う場合もあります)

Q.検査していただけるのですか?

もちろん定期的に行っています。

外来患者さんは月2回の採血(BUN、Cr、UA、Na、K、Ca、P、Mg、AMY、ALP、LDH、GPT、GOT、Alb、TP、LDLコレステロール、CBC、CRP等)入院患者さんは月1回の採血をしています。

胸部レントゲンも月1回撮影し、毎月の指標にしてドライウエイトや処方の見直しをしています。また心電図や感染症は6ヶ月に1回、PTH、TIBC、Fe、フェリチンは3ヶ月に1回、h-ANPは4ヶ月に1回は検査しています。

必要があれば、臨時で採血、エコー、CT、心電図をとり、その場で対応という形になります。

Q.栄養指導はどのような形でされていますか?

毎月1回透析看護師さんが普段の患者さんとの会話や検査データを元に栄養指導管理表を作成し栄養指導前に管理栄養士さんと透析看護師さんがミーティングを行いベッドサイドで約20分程度お話をさせていただいています。

患者さんの会話が困難なため、家人さんとお話させていただく場合や、患者さん家人さん3者交えてお話を希望される方は日程を調整して栄養指導室で指導させていただくことになります。

Q.透析機器はちゃんとメンテナンスされていますか?

平成19年4月から厚生労働省通知で医療機器保守管理を義務づけられました。

当院でも自己診断や目視点検重視ですが透析機器の日常点検や毎年機種を絞って計画的に定期点検を行っています。当院ではOn-line HDFも行っていますので水質管理にも十分注意しており汚染の指標でもある細菌検査やエンドトキシン測定も定期的に行っていますよ。

他施設もほとんどそうだと思いますが臨床工学技士が学会に参加し常に新しい技術や知識を取り込めるように努力しています。

Q.夜間透析していますか?

今のところ、行っておりません。

月水金は午前、午後の2クール、

火木土は午前中の1クールのみです。

Q.透析を一度始めたら、一生続けなければならないのですか?

透析によって体内でいらなくなった物質を取り除くことができます。しかし、腎不全の原因となった腎臓病そのものを治せるわけではありません。

したがって慢性腎不全から透析療法を始めた場合には一般には一生続けなければならないと考えてください。

急性腎不全で透析を行った場合で利尿期に入り、腎不全の状態が回復した場合には透析をやめることができます。

Q.シャントは透析を続けていくために大切だと聞きました。その管理の仕方を教えて下さい。

シャント部分の静脈は動脈とつながっている分普通の静脈と違い大量の血液が勢いよく流れています。ここに針を刺して一分間に150~200mlの血液を透析器へと導きます。シャント管理のポイントは閉塞、感染、出血の3つを防ぐことです。

日常の注意は・・

① 血液の流れを確認する。

② シャント側の腕に腕時計など圧迫するものをつけない。

③ シャント側の腕で血圧測定、採血、腕枕をしない、重いものを持たない。

④ 透析日は入浴しない。

⑤ 手指、爪は清潔にしておく。

⑥ シャント部分が赤く腫れていないか、熱や痛みはないか確認する。

⑦ 出血した時は清潔なガーゼなどで出血部分を強く押さえてとめる。

等です。日頃から注意深くシャントの状態を観察し、大切にしましょう。

Q.透析は何時間していただけますか?

基本的には4時間です。

その患者さんの状況を元に説明をさせていただきますが、患者さんの意思を尊重します。現在のところ入院の高齢者さんは3時間が多く外来は4時間が多いですね。

どうしても自己管理が悪い患者さんや希望される人は5~6時間もしています。5時間以上透析すればやはり透析効率も上がり、エリスロポエチン(増血剤)の使用量も減っている患者さんもおられます。

Q.透析を始めるように言われてから、何か元気が出ず少し落ち込んだ気分です。

どのようにすればよいのか、相談できる人はいますか?

透析療法をうけることにより、患者さんに不安、睡眠障害、うつ状態、錯乱、混乱状態、幻覚、妄想状態といった精神症状が現れることがあります。

また精神症状は見られないものの自己管理を迫られる苦痛からくるストレス、家族・職場とのトラブル、経済的不安、さらには、長期入院の高齢の患者さんとその家族が抱える多くの問題と介護も避けては通れない大きな問題なのです。

サイコネフロロジー(精神腎臓学、腎臓精神医学)という考え方があります。

これは、透析療法や腎移植に関連して生じた精神的・心理的諸問題を解決する為のコンサルテーション・リエゾン精神医学であり、腎不全医療の総合的で包括的な医療を目指す領域です。

私たちは、患者さんを中心として、透析や腎移植を担当する医師と精神科医、診療内科医、看護師、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士からなるチーム医療が最も大切なことだと考えています。患者さんや家族の皆さんが、透析スタッフになんでも相談できる環境づくりを目指しています。

Q.機械室を見せてください。

少し狭いですがここでクリーンな環境を保ちながら透析液を作成しています。

Q.休憩サロンをみせてください。

ここが患者さんのコミュニケーションや食事をとる場となっています。

電話079−235−5566

施設見学も可能です。お気軽にお問い合わせください